Представьте: вы учите английский. Одни дни вы чувствуете себя уверенно - понимаете лекции, легко запоминаете слова, решаете упражнения без подсказок. Другие - ничего не лезет в голову, даже простые фразы кажутся сложными. А если бы система сразу понимала, когда вам нужно замедлиться, а когда - ускориться? Не ждала бы, пока вы провалите тест, а просто предлагала бы правильный материал в правильный момент. Это не фантастика. Это адаптивное обучение.

Что такое адаптивное обучение и почему оно работает

Адаптивное обучение - это когда учебный процесс сам подстраивается под вас. Не вы подстраиваетесь под программу, а программа подстраивается под вас. Она смотрит, как вы решаете задачи, сколько времени тратите на видео, где допускаете ошибки, какие темы вызывают у вас затруднения. На основе этого она меняет содержание, темп и сложность материала. Всё в реальном времени.

Это не просто «выбери уровень сложности» в начале курса. Это постоянная корректировка. Если вы три раза подряд правильно решили задачу на грамматику - система даёт вам более сложную. Если вы ошиблись в трёх из пяти - предлагает повторить базовые упражнения, показывает альтернативное объяснение, включает короткое видео с примером из жизни. Такой подход не просто помогает запомнить - он помогает понять.

Исследования показывают, что студенты, обучающиеся по адаптивным системам, показывают на 20-30% лучшие результаты, чем те, кто учится по стандартной программе. Меньше отсева, больше мотивации, выше успеваемость. Почему? Потому что никто не чувствует себя «слишком медленным» или «слишком быстрым». Каждый движется в своём темпе - и это снижает стресс, а не усиливает его.

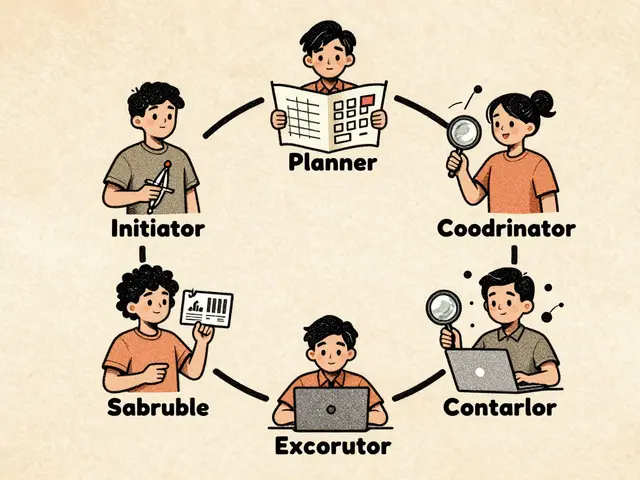

Как работает адаптивная система: три кита

В основе любой адаптивной системы лежат три модели, которые работают как шестерёнки в часах.

- Модель студента - это ваш цифровой двойник. Она собирает данные: сколько времени вы тратите на задания, какие ответы даёте, какие материалы просматриваете, когда отвлекаетесь, как часто возвращаетесь к пройденному. Не просто «правильно/неправильно» - а как вы пришли к ответу.

- Модель контента - это библиотека материалов, разбитая на блоки по уровню сложности, типу (видео, текст, интерактив, тест) и теме. Каждый блок имеет метки: «для новичков», «для углубления», «для практики». Система знает, какой блок подойдёт вам прямо сейчас.

- Модель обучения - это алгоритм, который решает, что и когда показать. Он анализирует данные из двух первых моделей и принимает решение: повторить, перейти дальше, дать дополнительный пример, предложить помощь преподавателя.

Всё это работает в режиме реального времени. Вы решаете задачу - система уже думает, что делать дальше. Нет задержки. Нет «всем одинаково». Только то, что нужно именно вам.

Отличие от традиционного обучения: не просто «индивидуально», а «динамично»

В обычной школе или университете все получают один и тот же план: одинаковые лекции, одинаковые тесты, одинаковые сроки. Даже если вы усвоили тему за два дня, вам приходится ждать, пока пройдут остальные. А если вы не поняли - вы тонете, потому что никто не замечает, что вы потеряли связь.

Адаптивное обучение ломает эту модель. Оно не требует, чтобы вы «вписывались» в систему. Оно меняется под вас. Вы не «отстаёте» - вы просто учитесь в своём ритме. Один студент может пройти курс за три недели, другой - за два месяца. И оба достигнут одинакового результата, потому что система не торопит и не сбавляет темп без причины.

Исследование Мартина (2020) показало: студенты, которым система подбирала материал под их стиль обучения (визуалы получали схемы, аудиалы - аудиообъяснения, кинестетики - интерактивные задания), показали на 35% лучшие результаты, чем те, кто учился по классической схеме. Это не случайность. Это доказательство того, что персонализация - это не маркетинговый ход, а научно обоснованный подход.

Где адаптивное обучение работает лучше всего

Не везде. Но там, где есть чёткая структура знаний и возможность собирать данные - адаптивные системы показывают лучшие результаты.

- Онлайн-курсы - особенно по языкам, математике, программированию. Платформы вроде Duolingo, Coursera и Skillbox уже используют адаптивные алгоритмы.

- Дополнительное профессиональное образование - когда человек уже имеет опыт и хочет закрыть конкретные пробелы. Система не заставляет его проходить всё с нуля, а сразу предлагает то, что нужно.

- Высшее образование - в России, как отмечают Максимова и Шудуева, адаптивные системы внедряются в вузах для персонализации обучения по основным программам. HSE SmartPro - пример такой платформы с ИИ-движком, который строит траекторию на основе анализа знаний.

А вот в дисциплинах, где важен живой диалог, эмоциональная поддержка или практический опыт - адаптивные системы пока не заменят преподавателя. Например, в медицине, искусстве, психотерапии. Здесь человеку нужен не алгоритм, а человек. Но даже там адаптивные системы могут помогать: например, давать студентам-медикам индивидуальные симуляции на основе их ошибок в тестах.

Почему адаптивное обучение ещё не везде

Технология мощная, но внедрить её непросто. Есть три главные проблемы.

- Нужно много качественного контента. Чтобы система могла адаптироваться, у неё должно быть не 10 вариантов заданий, а 100. И все они должны быть тщательно разработаны, протестированы и промаркированы по уровню сложности и типу навыка. Это дорого и долго.

- Алгоритмы требуют данных. Чем больше данных о студентах - тем точнее система. Но собирать эти данные нужно этично, прозрачно, с согласия. И не все учреждения готовы к этому.

- Преподаватели должны уметь работать с системой. Это не «включил - и забыл». Преподаватель должен понимать, как читать отчёты по траекториям студентов, когда вмешаться вручную, как интерпретировать «сигналы» системы. Без этого адаптивная система превращается в чёрный ящик.

Решения есть: шаблоны учебных модулей, открытые стандарты для разметки контента, обучение педагогов работе с данными. Но это требует времени и инвестиций.

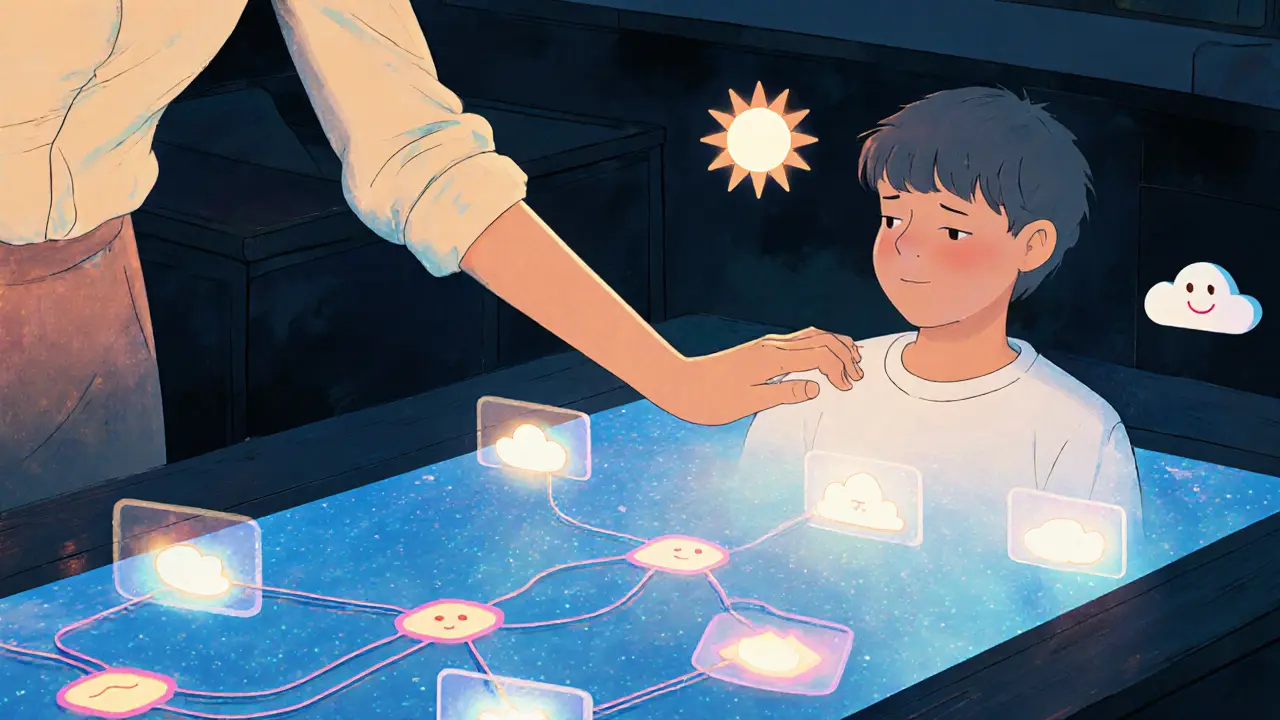

Будущее: когда система поймёт не только знания, но и эмоции

Сейчас адаптивные системы анализируют поведение: сколько времени ты сидишь над заданием, сколько раз пересматриваешь видео, где делаешь ошибки. Но в будущем они начнут анализировать и эмоциональное состояние.

Представьте: система замечает, что вы чаще пропускаете упражнения после 18:00, ваша скорость ответа снижается, вы редко используете кнопку «помощь». Она не просто предлагает повторить тему - она спрашивает: «Ты устал? Может, сделаем перерыв?» Или предлагает короткую медитацию перед занятием.

Исследования уже показывают, что эмоциональное состояние влияет на обучение. Стресс, усталость, тревога - всё это снижает способность усваивать информацию. И если ИИ сможет распознавать эти состояния (через анализ текста, голоса, даже микро-выражений лица при использовании веб-камеры), то адаптивное обучение станет не просто умным - оно станет заботливым.

Это не фантастика. Уже сейчас в экспериментальных проектах используются технологии анализа эмоций. В ближайшие 3-5 лет такие системы начнут появляться в массовом образовании.

Что вы можете сделать прямо сейчас

Если вы создаёте контент для обучения - не делайте «один размер для всех».

- Разбейте материал на модули: базовый, средний, продвинутый. Дайте возможность выбрать путь.

- Добавьте разные форматы: видео, текст, аудио, интерактивные задания. Не предполагайте, что все учатся одинаково.

- Внедрите обратную связь: «Это было сложно?» - кнопка «Да»/«Нет» после каждого блока. Эти данные - ваше самое ценное богатство.

- Если используете LMS - выбирайте платформы с адаптивными возможностями. Не просто с тестами, а с анализом траекторий.

Даже если вы не можете построить полноценную ИИ-систему, вы можете начать с малого: дать выбор, услышать обратную связь, уважать разный темп. Это уже шаг в сторону адаптивного обучения.

Образование больше не должно быть конвейером. Оно должно быть дорожкой, которая меняется под ваши шаги. Адаптивное обучение - не технология будущего. Это необходимость сегодня.

Чем адаптивное обучение отличается от персонализированного?

Персонализация - это когда вам предлагают выбор: «Выбери свой путь». Адаптивное обучение - это когда система сама выбирает за вас, основываясь на ваших действиях. Персонализация - это статичный выбор. Адаптивность - это динамическая подстройка в реальном времени.

Можно ли использовать адаптивное обучение без ИИ?

Да, но с ограничениями. Можно создать несколько траекторий вручную - например, «начинающий», «средний», «продвинутый». Но без ИИ система не сможет анализировать поведение в реальном времени и корректировать путь динамически. Это будет похоже на «выбери свой уровень», а не на «я знаю, что тебе сейчас нужно».

Какие данные собирают адаптивные системы?

Системы собирают: время на задания, количество попыток, типы ошибок, частота возвратов к материалу, прохождение видео, ответы на опросы, использование подсказок. Не собирают личные данные (имя, адрес, возраст), если не указано иное. Всё - для улучшения обучения, а не для слежения.

Почему адаптивное обучение не заменяет преподавателя?

Потому что обучение - это не только передача знаний, но и мотивация, эмоциональная поддержка, критическое мышление, обсуждение. Алгоритм не может почувствовать, что студенту тяжело, или вдохновить его на проект. Преподаватель - это человек, который видит за оценками личность. ИИ - это инструмент, который помогает ему делать это лучше.

Какие российские платформы уже используют адаптивное обучение?

В России адаптивные системы активно разрабатываются. Пример - проект HSE SmartPro от Высшей школы экономики, где ИИ-движок строит индивидуальные траектории для студентов. Также адаптивные функции есть в Skillbox, «Яндекс.Практикуме» и некоторых курсах на Coursera для русскоязычных пользователей. В вузах всё чаще внедряют системы на основе этих платформ.