Когда компания выбирает курс для своих менеджеров, она не покупает программу - она покупает доверие. И это доверие строится не на логотипе учебного центра, а на человеке, который стоит за ним. В B2B-обучении личный бренд - это не модный тренд, а основной механизм принятия решений. 78% руководителей по обучению в России, по данным Moscow Business School (2023), выбирают эксперта, а не бренд. Почему? Потому что в корпоративной среде ответственность за результат лежит на человеке. И если этот человек кажется ненадежным, даже самый дорогой курс не сработает.

Чем личный бренд в B2B-обучении отличается от B2C

В B2C личный бренд строится на эмоциях: «Я такой же, как ты», «Я переживаю, как ты», «Я - твой друг». В B2B-обучении это не работает. Здесь нет места «вдохновляющим» постам о рассветах и кофе. Там, где покупают обучение для 50 человек, нужно доказывать, а не вдохновлять.

Клиент в B2B - это не один человек, а целая команда: HR, финансист, топ-менеджер, руководитель подразделения. В среднем 6,8 человек участвуют в принятии решения, по данным того же Moscow Business School. Каждый из них ищет свой ответ: HR - насколько это соответствует стратегии развития персонала, финансист - какова отдача от инвестиций, руководитель - изменится ли поведение команды после обучения. Личный бренд эксперта должен отвечать всем им сразу - без воды, без фраз вроде «раскройте свой потенциал».

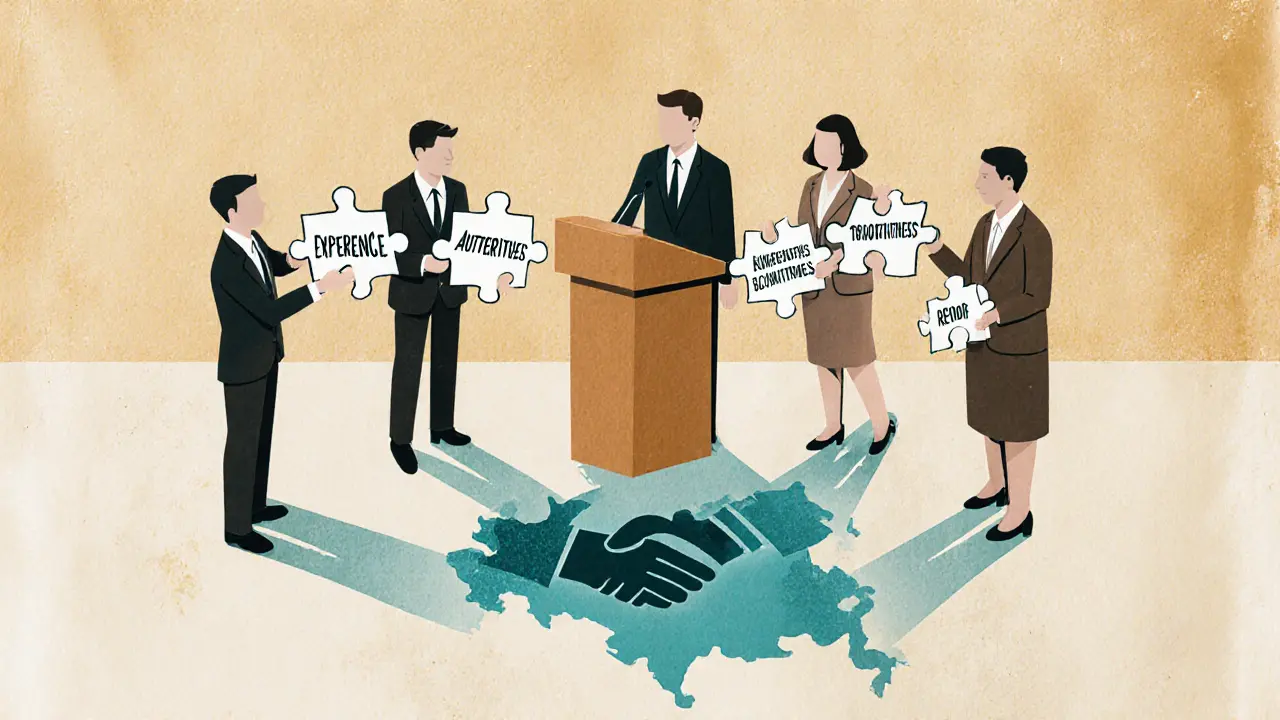

Вот почему 89% решений в B2B-обучении зависят от E-E-A-T: Experience (опыт), Expertise (экспертность), Authoritativeness (авторитетность), Trustworthiness (достоверность). Это не маркетинговый термин - это реальный фильтр, который проходят эксперты перед тем, как их пригласят на проект. Если вы не можете показать, что вы решали похожие задачи у аналогичных компаний, вас не возьмут даже за скидку.

Что на самом деле работает в коммуникациях

Контент - это не просто публикации. Это ваша профессиональная репутация, написанная словами. По данным Klerk.ru (2023), успешный эксперт в B2B-обучении тратит 70% контента на экспертные материалы: кейсы, аналитику, исследования, разборы реальных ошибок. 20% - на интерактив: вебинары, Q&A, живые обсуждения. И только 10% - на личное: как вы учились, что вас вдохновило, почему вы выбрали эту нишу.

Почему так? Потому что корпоративный клиент не хочет знать, как вы прошли путь от стажера до гуру. Он хочет знать, как вы помогли менеджеру из Сбербанка снизить текучесть команды на 30% за 4 месяца. Он хочет видеть цифры, структуру, методику. Личная история - это не основа, а подтверждение. Она показывает, что вы не робот, а человек, который действительно понимает, что происходит на поле.

Пример: эксперт, который публикует пост «Как я научил тимлидов слушать команду» - получает меньше вовлеченности, чем тот, кто пишет «Как мы снизили количество конфликтов в командах IT-отделов на 42% за 3 месяца - по данным 7 кейсов из банков». Первый - звучит как блог. Второй - как решение проблемы, которую уже ищут.

Где и как строить бренд: реальные каналы

LinkedIn - это не просто соцсеть. Это ваш профессиональный кабинет. 78% успешных кейсов в B2B-обучении начинаются именно там. Но не потому, что там много людей. А потому, что там люди ищут не развлечения, а решения. Ваш профиль должен выглядеть как экспертный портфолио: профессиональное фото, четкое описание, где вы говорите, КОГО вы помогаете и КАК, а не «я тренер по лидерству».

Ваша цель - не набрать 10 000 подписчиков. Ваша цель - попасть в поиск 50-ти менеджеров по обучению, которые сейчас ищут эксперта по развитию управленческих навыков в финансовых компаниях. Это не массовый маркетинг - это точечная стратегия.

Второй канал - профессиональные форумы. Например, «Корпоративное обучение» на Telegram или дискуссии на сайте АРКО. Здесь вы не рекламируете - вы отвечаете на вопросы. Вы показываете, как разбираете проблему, как ставите диагноз. Это строит доверие медленно, но нерушимо.

Третий - отраслевые конференции. Не как спикер с презентацией, а как человек, который после доклада остается и общается. 7% кейсов - это мало, но именно эти 7% приносят самые крупные контракты. Потому что на конференции вы не продаете - вы встречаетесь с теми, кто уже решил, что хочет работать с экспертом. Вам остается только быть тем, кого они ищут.

Ошибки, которые убивают личный бренд

Первая ошибка - пытаться быть всем. Вы не можете быть экспертом по стратегии, цифровой трансформации, soft skills и управлению изменениями одновременно. Это не делает вас универсальным - это делает вас неубедительным. Лучше быть глубоким в одной области, чем поверхностным в пяти. 45% рынка B2B-обучения в России - это soft skills, 25% - стратегическое управление, 20% - цифровая трансформация. Выберите одну и станьте в ней первым.

Вторая ошибка - перегружать контент. Вы не обязаны публиковать каждый день. 3-5 публикаций в неделю - это оптимум. Главное - чтобы каждая была полезной. Пять слабых постов хуже, чем один сильный. Более того, 60% вашего контента должно быть образовательным, 30% - аналитическим, 10% - личным. Это не правило из учебника - это формула, которая работает.

Третья ошибка - игнорировать E-E-A-T. Если вы не указываете, где учились, какие проекты вели, какие результаты достигли - вы просто «эксперт с блогом». Если вы пишете «я помогаю компаниям», но не приводите ни одного имени клиента, ни одной цифры - вы не эксперт. Вы - голос в пустоте.

Как начать, если вы еще не начали

Шаг 1: Определите свою узкую нишу. Не «обучение лидеров», а «обучение тимлидов в IT-компаниях с 100-300 сотрудниками». Не «управление изменениями», а «внедрение Agile в бухгалтерские отделы банков».

Шаг 2: Найдите 3-5 конкурентов, которые уже работают в этой нише. Изучите их контент. Что они говорят? Что они не говорят? Где они слабы? Ваша задача - не копировать, а заполнить пробелы.

Шаг 3: Создайте первый экспертный кейс. Возьмите реальный опыт (даже если это был небольшой проект) и опишите его по схеме: проблема - действия - результаты - выводы. Опубликуйте это на LinkedIn. Не как рекламу - как помощь.

Шаг 4: Запустите 3 вебинара в течение 60 дней. Темы: «3 ошибки, которые убивают эффективность обучения в IT», «Как измерить ROI корпоративного обучения - без фейков», «Почему 70% программ по soft skills не работают». Проведите их живьем. Отвечайте на вопросы. Не бойтесь сложных.

Шаг 5: Повторяйте. 8-12 месяцев - это средний срок, чтобы личный бренд начал работать как система. Не ждите мгновенного результата. Ждите роста доверия. Он приходит не от рекламы, а от постоянства, честности и конкретики.

Будущее: AI, персонализация и риск зависимости

К 2026 году 90% успешных экспертов в B2B-обучении будут использовать AI для анализа аудитории, генерации идей и персонализации контента. Это не угроза - это инструмент. Но только если вы не сдадите контроль. AI может написать статью. Но он не может рассказать, почему вы отказались от методики, которая работала у других, потому что у вашей команды другая культура. Только вы можете это сказать.

Есть и риск: если ваш бренд - это только вы, то ваш бизнес хрупок. Если вы уедете в отпуск, заболеете или решите сменить сферу - что будет с клиентами? Это не значит, что нужно отказаться от личного бренда. Это значит, что нужно строить его так, чтобы он мог существовать и без вас. Создавайте системы: шаблоны курсов, методики, документы, которые работают даже если вы не присутствуете. Это делает ваш бренд масштабируемым, а не зависимым.

Личный бренд в B2B-обучении - это не про то, чтобы вас знали. Это про то, чтобы вас доверяли. И доверие строится не на громких словах, а на маленьких, честных, конкретных действиях. Каждый пост. Каждый вебинар. Каждый ответ на вопрос. Каждый кейс. Это не маркетинг. Это репутация. И она стоит больше, чем любой рекламный бюджет.

Как долго занимает построение личного бренда в B2B-обучении?

В среднем 8-12 месяцев при регулярной публикации контента, участии в отраслевых мероприятиях и постоянной работе с аудиторией. Это не быстрый процесс - доверие не покупается, его зарабатывают. Те, кто ждут результатов за 2 месяца, часто теряют мотивацию. Успешные эксперты работают на долгую перспективу: они не продают курс, они строят репутацию.

Можно ли строить личный бренд без LinkedIn?

Можно, но крайне сложно. LinkedIn - это единственная платформа, где корпоративные клиенты активно ищут экспертов. Другие каналы - профессиональные форумы, Telegram-сообщества, конференции - работают, но как дополнение. Без LinkedIn вы теряете доступ к основному потоку решений. Если вы не готовы вести профиль на LinkedIn, вы не готовы работать в B2B-обучении как эксперт.

Что делать, если клиенты хотят только бренд школы, а не меня?

Это распространенная ситуация. Но если вы работаете в рамках крупной школы, вы все равно остаетесь лицом программы. Спросите: кто ведет самые востребованные курсы? Кто получает лучшие отзывы? Кто повторно приглашается? Часто это именно вы. Просто вы не получаете публичного признания. Решение: попросите добавить ваше имя и фото в описания курсов, запросите возможность публиковать кейсы с указанием вашего участия. Даже небольшое упоминание - это начало. Постепенно клиенты начнут запрашивать вас напрямую.

Как избежать «персонализации» - когда личное мнение заменяет методику?

Создавайте систему. Не полагайтесь только на интуицию. Документируйте свои методики: какие инструменты используете, какие данные анализируете, какие результаты измеряете. Публикуйте их как открытые шаблоны. Это показывает, что вы не просто «говорите красиво», а работаете по проверенным принципам. Клиенты ценят не «мое мнение», а «моя система». Это снижает риски и повышает доверие.

Почему личный бренд эффективнее, чем бренд учебного центра?

Потому что человек - это единственный элемент, который вызывает эмоциональное доверие. Компания - это абстракция. Преподаватель - это реальный человек, который отвечает за результат. По данным Moscow Business School, личный бренд эксперта влияет на конверсию в 3,2 раза сильнее, чем бренд школы. Клиенты не покупают «курс от XYZ-института». Они покупают «обучение у Алексея, который помогал Сбербанку». Человек - это фактор риска. И если человек вызывает доверие, риск падает.

6 Комментарии

Ольга Деденева

ноя 14 2025Ого, а я думала, что все сводится к красивым постам про кофе и рассветы 😅

Оказывается, тут всё по-взрослому: цифры, кейсы, E-E-A-T...

Сейчас перечитываю и понимаю, почему мой последний вебинар провалился - я писала про «свою историю», а не про то, как я помогла тимлиду из Сбербанка снизить конфликты на 42%.

Спасибо за ясность - теперь знаю, куда копать. Надо переписывать весь контент с нуля 🙌

Dmitriy Lapin

ноя 16 2025Братан, ты только что вынес мозг всей нашей отрасли. Я 3 года пытался продавать «вдохновение» - а оно не продаётся! 🤯

Ты же сказал: «Клиент не хочет знать, как ты стал гуру - он хочет знать, как ты спас команду от краха». Это не маркетинг - это хирургия.

Я убрал все посты про «мой путь», оставил только кейсы с цифрами - и за 2 месяца клиенты начали писать сами: «А вы не поможете нам?»

Это не теория. Это живая практика. Спасибо, что не стал писать «как я нашёл себя» - а написал, как мы нашли решение.

Oleg Kuibar

ноя 17 2025Друзья, я из Украины, но читаю это и чувствую - у нас тут всё то же самое. Только у нас ещё сложнее: клиенты не только ищут эксперта, но и боятся, что после обучения их всё равно уволят.

Поэтому доверие - это не просто «я эксперт», а «я понимаю, что у вас внутри». Я не пишу про «Agile в бухгалтерии» - я пишу: «Как я помогал бухгалтерам из Днепра не бояться изменений, когда их директор хотел всё убрать в Excel».

Личное - это не про «я люблю кофе», а про «я знаю, как вам страшно». И это работает. Даже в войну.

RUSLAN ABAEV

ноя 19 2025Всё правильно, но давайте углубимся. Почему E-E-A-T работает? Потому что корпоративная среда - это не рынок, а поле боя. Каждый, кто подписывает чек на обучение, рискует своей карьерой. Если курс провалится - его уволят. А если эксперт окажется фальшивкой - его выставят за дверь.

Поэтому человек не выбирает «хорошего тренера» - он выбирает «человека, который не подведёт». И это не про контент. Это про репутацию, которая строится годами - через молчание, через отказ от лёгких решений, через честность даже тогда, когда можно соврать.

Сейчас все хотят «быстро». Но доверие - это как дерево. Его не посадишь за неделю. Его вырастишь, когда никто не смотрит.

И да - LinkedIn не платформа. Это ваша цифровая биография. И если вы её не ведёте - вы не эксперт. Вы - мечтатель с блогом.

Анна Клименко

ноя 20 2025ya ne sognal chto eto tak slojno.. ya dumal chto nado prosto pisat posty i vsyo.. a okazalos chto nado byt kakim-to spetsialistom s ciframi i kaysami.. ne znayu.. ya ne gipotetik.. ya prosto uchus..

Александр Гиленко

ноя 21 2025А если я не хочу быть «лицом»? Я просто хочу вести курсы, а не писать посты и не выступать на конференциях.

Можно ли работать тихо? Без LinkedIn? Без кейсов? Без E-E-A-T?

Я не против, но у меня нет времени на это. Я не маркетолог. Я преподаватель.

Может, есть другой путь? Или я просто устарел?