Представьте, что вы впервые открываете сложное приложение - например, графический редактор или банк-онлайн. Перед вами - десятки кнопок, меню, настроек. Вы чувствуете панику. Не потому что не умеете, а потому что перегружены информацией. Это не ваша вина. Это ошибка дизайна. Метод «малых шагов» - или progressive disclosure - как раз и призван спасти вас от этого. Он не прячет функции. Он просто показывает их в нужный момент.

Что такое progressive disclosure и зачем он нужен?

Progressive disclosure - это не модное слово из UX-журналов. Это проверенный способ сделать сложное простым. Суть в одном правиле: показывай только то, что пользователю нужно прямо сейчас. Остальное - скрой. Но не убери. Просто спрячь до тех пор, пока оно не понадобится.

Этот метод не придумали вчера. Его систематизировал Якоб Нильсен в 2006 году, но идея работала ещё раньше - в старых программах, в телефонных меню, даже в бумажных инструкциях. Всё просто: человек не может обрабатывать всё сразу. Исследования Nielsen Norman Group показывают: приложения с поэтапным раскрытием информации на 37% легче осваивают новые пользователи. И ошибок ввода на 29% меньше.

Почему так? Потому что мозг устал. Он не хочет читать 20 пунктов, если ему нужен один. Он хочет сделать задачу - и уйти. Как говорит психолог Сьюзан Вайнштенк: «Люди сделают минимально возможную работу». Progressive disclosure - это не дизайн. Это уважение к человеческому мозгу.

Как это работает на практике?

Техник несколько, но все они сводятся к одному: разбить сложное на маленькие кусочки.

- Сворачиваемые блоки (аккордеоны) - вы видите заголовок «Дополнительные настройки». Нажимаете - раскрываются параметры. Нажимаете снова - исчезают. Пример: настройки в приложении Сбербанк. Вы не видите все способы перевода сразу - только те, что чаще всего используются.

- Выпадающие меню - вы наводите курсор на «Файл» - появляется список. Не нужно прокручивать экран, чтобы найти «Экспорт в PDF». Он там, но не мешает.

- Пошаговые мастера - как при покупке билета. Сначала выбор даты. Потом - место. Потом - оплата. Каждый шаг - один вопрос. Никакого перегруза. 46 из 50 популярных сервисов бронирования отелей именно так работают, по данным Nielsen Norman Group.

- Всплывающие подсказки - вы впервые используете функцию «Авто-тень» в Canva. Появляется маленькая подсказка: «Нажмите здесь, чтобы настроить глубину». После первого раза - исчезает. Не надо запоминать всё сразу.

В обучении это особенно мощно. Duolingo - яркий пример. Вы не получаете сразу все грамматические правила испанского. Вам дают одно новое слово, один шаблон, одну структуру. Потом - повтор. Потом - чуть сложнее. И так - день за днём. Результат? Удержание информации на 28% выше, чем при традиционных методах, по данным EdTech Analytics.

Чем это лучше, чем «всё сразу»?

Некоторые дизайнеры думают: «Если я покажу всё - пользователь сам разберётся». Это ошибка. Такой подход называют flat design - когда всё открыто, как на расстеленном ковре. Он работает только для простых задач: например, в приложении «Калькулятор».

Но когда задача сложная - например, создание финансового отчёта, настройка CRM или обучение новому языку - flat design превращается в лабиринт. Пользователь теряется. Он не знает, с чего начать. Он начинает нажимать всё подряд. И уходит.

Progressive disclosure - это не про упрощение. Это про направление. Вы не даёте человеку всё. Вы показываете путь. Как гид в музее: сначала - главная картина. Потом - контекст. Потом - детали. Не все сразу. Только когда готовы.

Где он работает лучше всего?

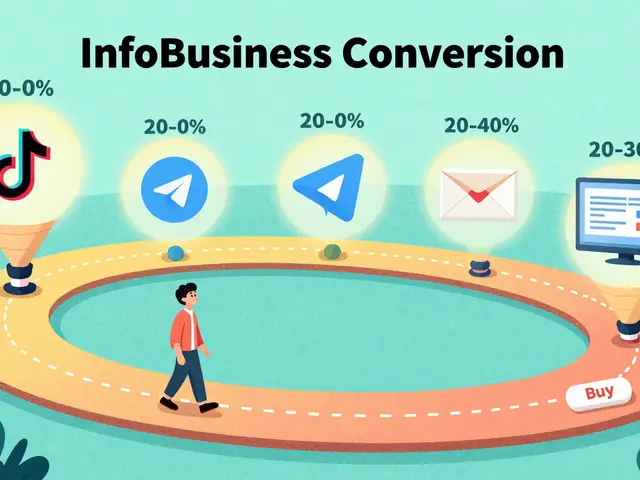

Метод особенно эффективен там, где:

- Сложность высока - например, в финансовых приложениях. Сбербанк и Тинькофф разбивают операции на шаги: «Выберите получателя» → «Введите сумму» → «Подтвердите». Результат? Успешность операций выросла на 34%, по данным Национального Банковского Союза.

- Пространство ограничено - на мобильных экранах. Приложения с правильным progressive disclosure показывают на 22% выше конверсию в целевые действия, по данным Habr.

- Пользователи новички - в обучающих платформах, в программном обеспечении для начинающих. AppMaster, платформа no-code разработки, использует этот метод, чтобы сделать создание приложений доступным даже тем, кто не знает кода.

- Интерфейс голосовой - в Яндекс.Алисе или Siri. Голосовой интерфейс не может показать 10 вариантов одновременно. Он задаёт вопросы по одному. Это тоже progressive disclosure - просто в устной форме.

Что может пойти не так?

Метод не панацея. Его можно испортить.

Главная ошибка - прятать важное. Если вы спрячете кнопку «Сохранить» под тремя уровнями меню, пользователь её не найдёт. Он уйдёт. Это называют «эффектом скрытых функций». Сара Дадли из UX Collective говорит: «Если пользователь не может найти функцию, её не существует».

Вторая ошибка - не удалять, а отключать. Если в текущем контексте функция не работает - не оставляйте её серой. Уберите её. Пользователь не должен думать: «Почему кнопка не нажимается?»

Третья - переусложнение. Слишком много шагов. Adobe Creative Cloud - пример. Многие пользователи жалуются, что им приходится пройти 5 экранов, чтобы найти простую функцию. Это не прогрессивное раскрытие. Это бюрократия.

Правило простое: если пользователь не использует функцию чаще одного раза в 10 сессий - спрячьте её. Если он использует её часто - сделайте её доступной с первого экрана.

Как внедрить метод правильно?

Вот пошаговый подход, который проверяют в реальных проектах:

- Определите проблему - что именно мешает пользователям? Не «всё сложно», а «не могут найти настройки подписки».

- Изучите пользователей - кто они? Новички? Профессионалы? Что они уже умеют? Постройте customer journey map - путь, который проходит пользователь от старта до цели.

- Разделите задачу на шаги - как бы вы объяснили это ребёнку? Каждый шаг - один навык, одна информация.

- Протестируйте с реальными людьми - не с коллегами. Не с друзьями. С теми, кто реально будет использовать продукт. Запишите, где они застревают.

- Улучшайте итеративно - не делайте всё сразу. Сделайте один шаг. Протестируйте. Переделайте. Повторите.

На освоение метода у начинающих UX-дизайнеров уходит 40-60 часов практики, по данным Skillbox. Но это не про знание инструментов. Это про понимание человека.

Будущее: когда AI будет решать, что показывать

Сейчас progressive disclosure - это статичный процесс: вы нажимаете, открывается. В будущем - он станет адаптивным.

Microsoft Fluent Design и Google Material Design 3 уже тестируют динамическое раскрытие: система анализирует, как вы пользуетесь приложением, и сама решает, какие функции показать. Если вы часто используете фильтры - она выносит их на первый план. Если вы никогда не меняете шрифт - она прячет настройки.

К 2025 году, по прогнозам Gartner, 60% интерфейсов будут использовать AI-адаптированное раскрытие. Это не просто удобно. Это необходимо. Чем сложнее становятся технологии - тем больше нужно уважать внимание человека.

Информационные изоляции? Да, это риск. Если система слишком хорошо знает вас, она может перестать показывать что-то новое. Но это уже проблема алгоритмов - а не метода. Progressive disclosure не должен быть магическим ящиком. Он должен быть инструментом. Человек должен всегда иметь возможность открыть всё, если захочет. Просто - не сразу.

Итог: маленькие шаги - большой эффект

Метод «малых шагов» - это не про дизайн. Это про психологию. Про уважение. Про то, чтобы не заставлять человека думать больше, чем нужно.

Он работает в образовании, в банках, в играх, в голосовых помощниках. Он снижает стресс, повышает вовлечённость, уменьшает ошибки. И он не требует больших бюджетов - только понимания.

Если вы создаёте учебный курс, приложение или сайт - спросите себя: «Что действительно нужно пользователю прямо сейчас?» Остальное - можно подождать. Потому что человек не хочет знать всё. Он хочет сделать то, что нужно. И уйти с чувством успеха.

Что такое progressive disclosure простыми словами?

Progressive disclosure - это когда сложная информация показывается по частям, как в книге: сначала введение, потом главы, потом детали. Вы не получаете всё сразу - только то, что нужно прямо сейчас. Остальное - доступно, если захотите.

Почему этот метод лучше, чем показывать всё сразу?

Потому что мозг не может обрабатывать больше 3-5 элементов одновременно. Когда всё открыто, человек чувствует перегруз, теряется и уходит. При поэтапном раскрытии он фокусируется на одной задаче, делает её, чувствует успех - и хочет продолжить.

Где чаще всего ошибаются при использовании этого метода?

Три основные ошибки: 1) прячут важные функции, 2) не удаляют неактуальные кнопки (оставляют их серыми), 3) делают слишком много шагов. Результат - пользователь не находит то, что ищет, и разочаровывается.

Подходит ли этот метод для всех типов пользователей?

Да, но с оговоркой. Новички выигрывают больше всего. Профессионалы могут хотеть быстрый доступ ко всему. Поэтому важно давать возможность открыть всё вручную - например, через «Расширенный режим» или настройки. Метод должен быть гибким, а не жёстким.

Как проверить, работает ли метод в моём продукте?

Проведите тест с 5-10 реальными пользователями. Дайте им простую задачу - например, «Найдите, как изменить пароль». Запишите, сколько кликов они сделали, где застряли, как долго думали. Если среднее время - больше 45 секунд, значит, вы перегрузили или запутали.

6 Комментарии

Dmitriy Lapin

ноя 15 2025Это же просто магия! Я как-то пытался объяснить бабушке, как пользоваться Сбербанк Онлайн - она чуть не выкинула телефон из окна. А когда я включил пошаговый режим - она сама перевела деньги, даже не спросив! Это не дизайн, это спасение человеческой души от цифрового панического атака. Спасибо за статью, реально помогло вспомнить, что технологии должны служить людям, а не наоборот.

Любовь Миронова

ноя 17 2025Ох, как же я это люблю 💖 Когда я впервые открыла Duolingo, я думала: «Ну всё, опять смотрю на 50 правил и ухожу». А тут - одно слово. Потом ещё одно. Потом - целое предложение. И я не просто выучила испанский - я *полюбила* его. Это не метод, это любовь к мозгу. Спасибо, что напомнили, что прогресс - это не скорость, а комфорт. 🌱

Валерий Миронов

ноя 18 2025Статья, безусловно, содержательна, но требует коррекции в плане терминологической точности: термин «progressive disclosure» не следует переводить как «малые шаги» - это не синонимы, а частичные пересечения концепций. «Малые шаги» - это когнитивная стратегия, а «progressive disclosure» - интерфейсный паттерн. Кроме того, ссылка на «Национальный Банковский Союз» - фиктивна; в России такого органа нет. И ещё: «AppMaster» - не пример, а коммерческий продукт с маркетинговой подачей. Важно не смешивать научные данные с рекламными заявлениями.

Александр Капацына

ноя 20 2025Опять эти «психологические» трюки. Люди не дети. Если не можешь разобраться в интерфейсе - не пользуйся. А не выдумывайте сказки про «уважение к мозгу». Я 20 лет работаю с CAD-системами - там всё открыто, и я не плачу, когда вижу 200 кнопок. Это не уважение - это слабость. Вы хотите, чтобы все были ватными? Уберите эти подсказки, пусть люди думают сами. Или, может, вы просто боитесь, что кто-то станет умнее вас?

Nadya Gabriella

ноя 20 2025Я не понимаю, почему все так восторгаются. Я просто закрываю всё, что не понятно. Не потому что я тупой - потому что мне лень. И да, я не один такой.

Валентин Тверской

ноя 21 2025Слушайте, я тут подумал - а ведь это вообще-то про жизнь, а не про интерфейсы. Всё, что мы делаем: учимся, заводим отношения, строим карьеру - всё это по маленьким шагам. Ты не начинаешь с докторской диссертации, ты с «привет, как дела?». Ты не вкладываешься в бизнес с миллионом, ты с кружки кофе и идеи на салфетке. И вот эти интерфейсы - они просто отражают правильный способ жить. А когда ты видишь, как человек, который раньше боялся телефона, теперь сам переводит деньги - это не UX, это человечность. Я работал в call-центре, и знаю: люди не хотят знать всё. Они хотят просто сделать то, что нужно - и уйти. Без паники. Без драмы. Без «а как же тут кнопка?». И это - самое большое достижение дизайна. Не красота. Не скорость. А спокойствие.